群馬工業高等専門学校 Lasermeister 100A 導入事例(2)

Lasermeister 100A

2025.07.17

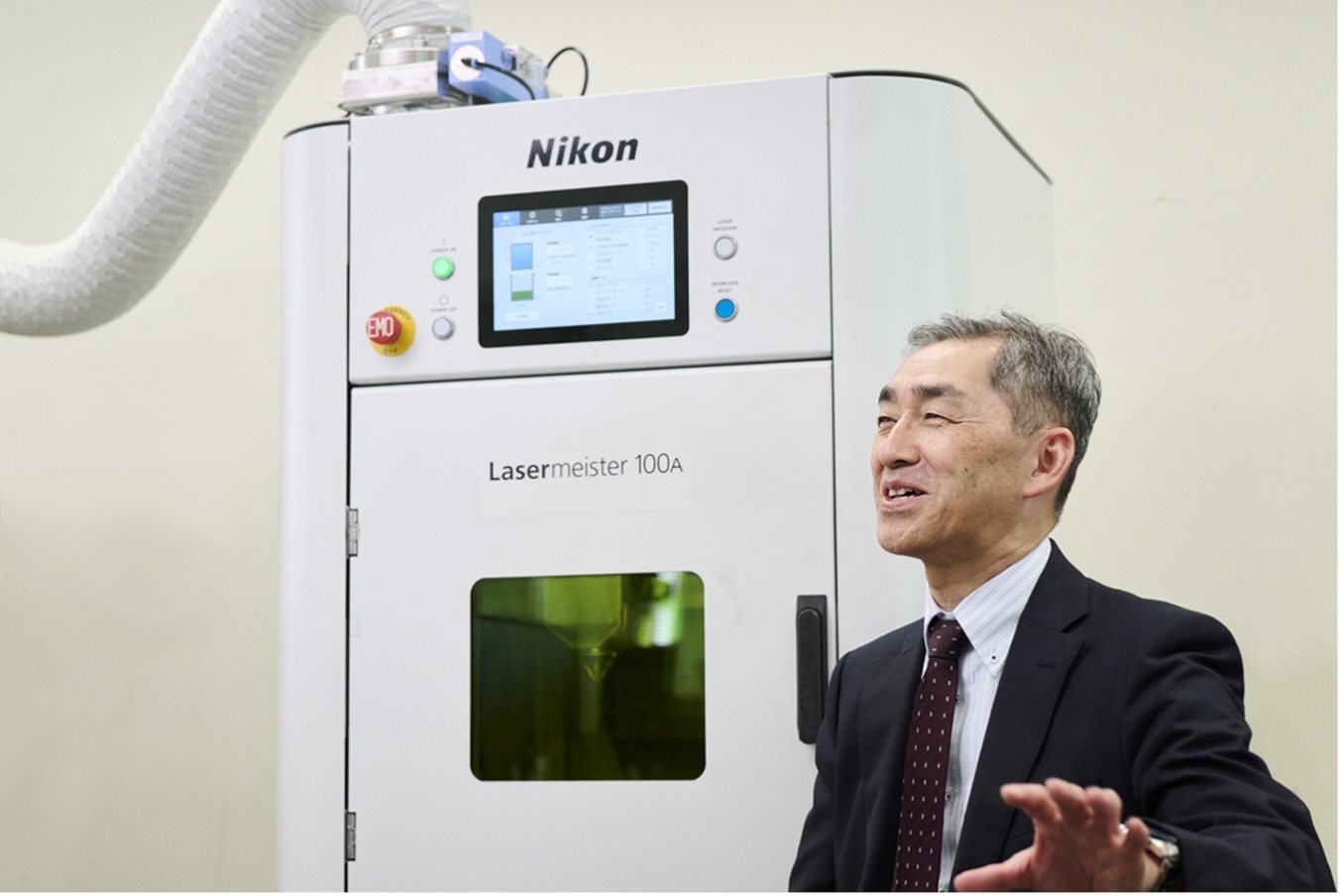

群馬県前橋市の群馬工業高等専門学校(以下、群馬高専)では、ニコンとの共同研究の一環として、2018(平成30)年から光加工機「Lasermeister 100A」をご導入いただき、実習をはじめ、卒業研究、中学生を招いての体験授業など、幅広い用途にご活用いただいています。

Lasermeister 100Aの使用状況や感想などについて、実際に装置を使用している二人の学生さんにもご参加いただき、前回に引き続き、黒瀬雅詞先生にお話を伺いました。

4年生から実習や研究活動でLasermeister 100Aを使用

──Lasermeister 100Aの具体的な活用方法について教えてください。

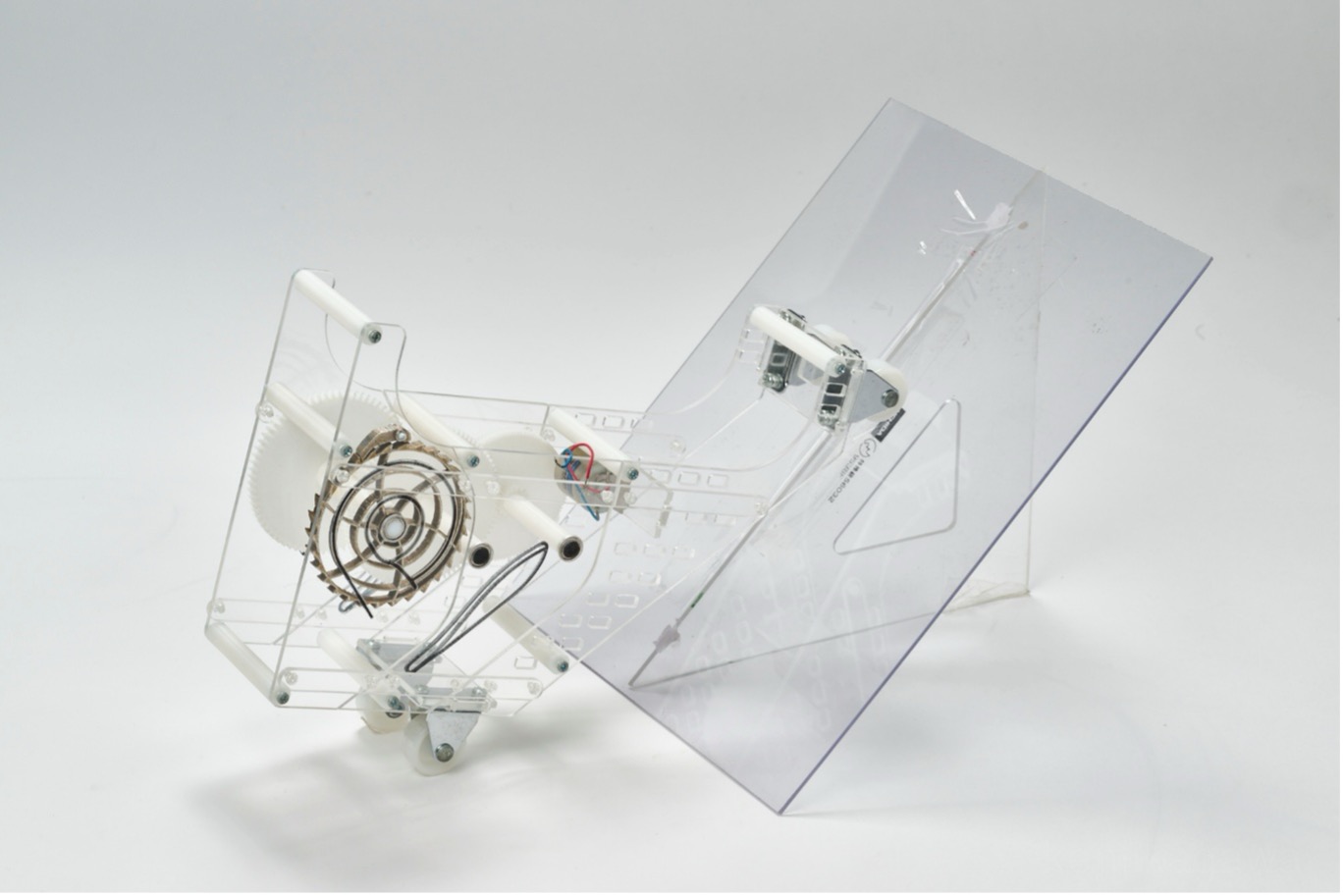

黒瀬先生:樹脂プリンターは低学年の授業でも使用しますが、Lasermeister 100Aは金属プリンターということでランニングコストもかかるため、基本的には設計がきちんとできてCADやCAMが扱える4年生から使わせています。設計製図の授業で歯車減速機構を有する電動ウインチ車を作製する課題を出していて、歯車、軸、キー、ブレーキになるつめ車、フック、装飾など、自分たちのアイデアを盛り込みながらさまざまな部品をLasermeister 100Aで作り、それらを目視できる箇所に使用することが課題の必須条件になっています。買いたいと思ってもらえる作品を作れるようになることが狙いです。

5年生と専攻科の学生は卒業研究でLasermeister 100Aを使用します。つまり、専攻科の2年生は在学中の4年間、Lasermeister 100Aを使い続ける計算になるので、いろいろな操作方法をマスターして卒業していくことになりますね。

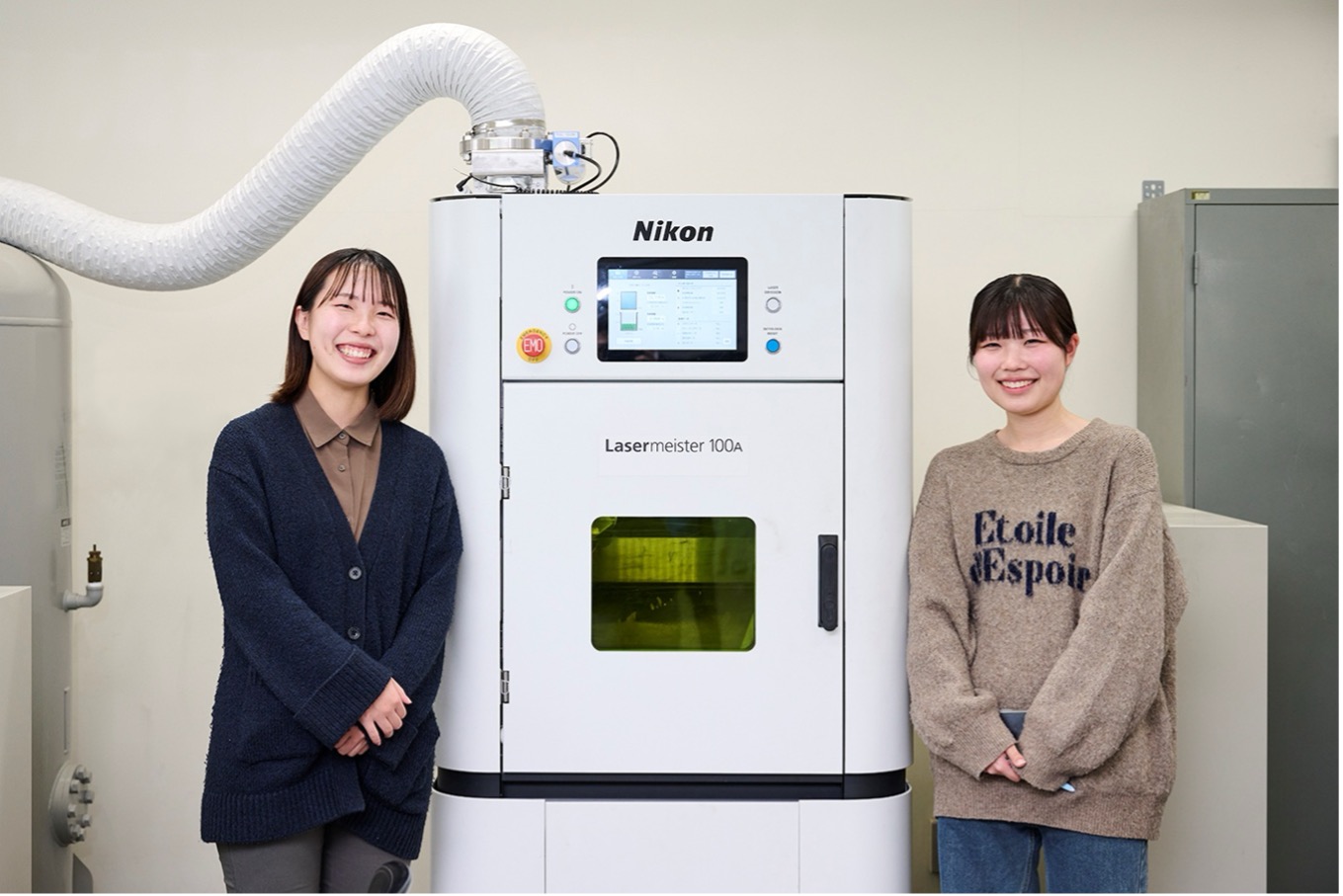

本校の専攻科は1年生も2年生も、研究成果を外部に発表することが必須になっています。現在、女子学生をメインに、自分のアイデアで金型を作って成型する課題に取り組んでいて、プレス金型を造形して、CFRP(炭素繊維強化プラスチック)の空冷・温間成形を行っているところです。造形品については、X線残留応力を計測して成形評価を行い、熱処理を加えてどのような状態変化が起きるのかも数値化して、その成果を学会などで発表することになっています。

課題では、一つのマブチモーターで45度の傾斜を上りながらペットボトルの水が何リットル運べるかを競い、最高で7リットルを記録した。Lasermeister 100Aで作ったスケルトン歯車を使用し、水平部にペットボトルを積載。反転しないようにつめ車も造形している。

──使用頻度は学年によって異なるのでしょうか?

黒瀬先生:頻度というより、装置を使用する時期が学年によって分かれている感じですね。11月から2月にかけては主に4年生が使用しています。これが常に順番待ちの状態で、週末に学校に来て作業している学生もいるほどです。その前の7月から10月にかけては5年生が卒業研究で使用しています。それ以外の3月から6月にかけては専攻科の学生や私自身の研究で使用しているので、年間を通して常に稼働している状態です。

実習や研究の他に、中学生向けの「ひらめき☆ときめきサイエンス~ようこそ大学の研究室へ~KAKENHI」という日本学術振興会主催の補助事業に採択され、Lasermeister 100Aを使用してキーホルダー用の金型を作製したこともあります。CADで各自が好きなデザインを作り、樹脂プリンターで試作した後、Lasermeister 100Aで実際に金型を作製したところ、中学生からもとても大きな関心が寄せられていました。Lasermeister 100Aで作った造形物を見せると、「え? 金属プリンターがあるんですか? 群馬高専ってすごいなー!」と驚いていましたよ。

簡単な操作と加工の速さが学生の間でも大好評

──Lasermeister 100Aのメリットとしては、どのような点が挙げられますか?

黒瀬先生:標準の加工性能は毎秒3mmの積層で、かなりゆっくりした速度で安定してメルトプールを作りながら造形していく感じですが、いろいろと条件を変えて試してみた結果、今では倍速の毎秒6mm、さらには3倍速の毎秒9mmでも、条件次第では十分な性能を発揮してくれるようになりました。学生も「こんなに速く作れるのか?」と驚いて見ていますよ。

機能面については、3軸造形ということでサポート材も含めて準3次元造形となりますが、2.5次元ではなく、きちんとした形状の準3次元が出来上がっています。45度程度の傾斜を有する面も、ニコンさんにサポートしていただきながら、今では十分な品質で造形できるようになりました。

造形スペースの広さもかなり魅力的ですね。装置自体はとてもコンパクトなのに、広い造形スペースが確保されているので、いろいろ置いて条件を変えて打ったり、連続して作っていけたりする点は、非常にメリットになっていると思います。400mmサイズの面に加工ができるので、部品の上に造形を施すような補修作業も可能です。

学生1:Lasermeister 100Aは私のような初心者でも本当に使いやすいと思います。実習で旋盤の使い方を学びますが、実際に一人で使うとなると結構難しいものです。それがLasermeister 100Aなら、データを入れてスタートボタンを押すだけなので、かなり簡単に使うことができます。しかも、金属で造形できるわけですから、自分の中でもかなり画期的なことだと感じています。複雑な形状を作るなら、もうLasermeister 100A以外の方法が思い付きません。今、格子状の細かい形状の部品を作っているのですが、それを旋盤やフライス盤で作るなんて不可能です。Lasermeister 100Aには、そういう意味で非常に面白さがあると思います。

学生2:低学年での実習を経験した上で、高学年になってLasermeister 100Aを使うと、技術力の高い職人さんでなくても、自分が思ったものが簡単に金属で作れてしまうすごさを改めて実感します。本当に画期的で素晴らしい装置だと思います。

黒瀬先生:Lasermeister 100Aでは、レーザーによるマーキングや研磨など、いろいろな工夫ができるので、「これをやったらどうなるだろう?」というように、学生がさまざまなアイデアを試すことも可能です。レーザー加工に関しては、以前は切断用のマシンで単純に切るだけでした。樹脂プリンターの中には、革細工や木材を焼いて模様が加工できる機種もありますが、金属に対してはもちろん不可能です。いろいろな金属に対して加工できるという点は実に魅力的で、樹脂プリンターにはない可能性を感じますね。

マニュアル要らずの分かりやすい直感的インターフェース

──インターフェースに関してはいかがでしょうか?

黒瀬先生:初心者でも使いやすいユーザーインターフェースになっていると思います。中学生でも、なんなら小学生でも使えるのではないでしょうか。直感的にどこを触ったらどう動くのかが分かりやすいですし、今どういう条件で動いているのか、情報が全て画面に表示されるので、教育現場での使用という点から見ても優れています。操作設定、座標取得、加工ステータス、状態監視など、各段階において必要な画面に直感的な操作で切り替えられる点も助かりますね。本当にマニュアル要らずで、「あれ、マニュアルってありましたっけ?」という感じです(笑)。取得した座標情報は記録が残るようになっていて、今では前のデータをさかのぼって見ることも可能になり、とても便利です。

優れたメンテナンス性と考え抜かれた安全設計

──粉体の取り扱いやメンテナンスの面で、何かご苦労はありませんか?

黒瀬先生:現在、ステンレスSUS316Lを使用していますが、ボトルに入った粉体を本体内のタンクに入れるだけなので、取り扱いはとても容易です。通常のマスクの使用で安全性も十分に確保でき、教室に置いておいても非常にクリーンな状態が保てています。造形後に本体内部に粉体が残りますが、今はそれも再利用が可能になっているので、ほぼゴミなしという環境にも配慮したものづくりが実現できています。

学生2:粉体交換の所に描かれている図がとても分かりやすくて気に入っています。「このやり方で合っているのかな?」と迷うことがあっても、図を見れば一目で分かるので、間違える心配がなく、とても使いやすいと思いました。

黒瀬先生:日頃のメンテナンスは主に私が担当していますが、粉体の掃除、粉体ノズル交換、レーザー鏡筒部、フィルター交換など、ほぼ自分1人で行うことができています。月に1~2回は、窓や本体の拭き掃除を行っていますね。フィルターの交換作業はとても簡単で、循環フィルターが少し手間ですが、特に問題は感じていません。

──安全面についてはいかがでしょうか?

学生2:とても考えられているなと感じます。ボタンを押さないとドアが開かない仕組みになっていたり、ドアが開いている時は次の操作に進めなくなっていたり、シンプルながらそういった一つ一つの積み重ねが装置全体の安全性を高めているのだなと実感し、とても勉強になります。

黒瀬先生:教室内での使用では酸素濃度センサーが必須になりますが、異常時にはアラームで知らせてくれます。そもそも、酸素濃度センサーの電源が入っていない状態では造形できない仕組みになっているので、とても安心です。たまに学生が「先生、なぜか造形できないんですけども」と言ってくることがありますが、見てみると酸素濃度センサーの電源が入っていないことが原因なんです(笑)。

レーザーに関しても窓で完全に遮蔽されていて、造形の様子を目視で確認できるのにゴーグルは必要ありません。教室に置いておいても、危険は全く感じない装置だと思います。今はじゅうたんの部屋に置いてあるのですが、工作機械ではあり得ないことですよね。

真夏の暑い時期には、ガス供給圧の低下で造形ができなくなることも

──逆にデメリットや改善点がありましたら、教えていただけますか?

黒瀬先生:これはLasermeister 100A自体の話ではありませんが、実は窒素ガス生成装置でかなり苦戦していることがあります。窒素ガス生成装置は40℃を超えると圧力が上がらなくなり、供給が下がってしまいます。そうなるとLasermeister 100A側のガス供給圧も下がって造形できなくなるので、まさに一蓮托生というわけです。対処方法としては、タンクの方にある程度の圧力をかけて送ってやる必要があります。造形が終わればタンクは必要ないはずですが、丸一日使うと、500kPaのところ400kPaあるいは300kPaまで落ちてしまって、300kPaを切ると止まってしまいます。ガス上限というのは、強いて言えばデメリットとして挙げられるかもしれませんね。

──群馬県の夏は暑いですからね。夏休みの間も5年生が卒業研究で使用しているというお話でしたし、研究は休みの間の方が集中できそうですよね。

黒瀬先生:このあたりはお盆の時期に外気温が40℃近くなることもあるので、エアコンを稼働させていても室温が下がらず、装置が動かせなくなります。そのため、夏の暑い時期は使えていないのが現状です。

粉体の粒度によっても造形表面の性状が変わるので、メルトプールの安定機能※が搭載されていたら良かったなとは思います。自分たちで何とか安定させるために、積層ピッチや速度、インフィル条件など、最適な設定条件を見つけるまでに時間がかかりました。最近は粉体のロットが安定してきたこともあり、改善の傾向が見られます。

それから、レーザー径の可変機能があるといいですね。今は0.5mmなので、そこからもっと絞っていけると細かい細工もできるようになりますし、ターゲットに合わせて径の大きさを変えることができれば、作業効率も向上するのではないでしょうか。

※最新機種では、メルトプールをモニタリングする機能がオプション設定されています。

──先生から見て、他の学生さんたちはLasermeister 100Aについてどのように感じているご様子ですか?

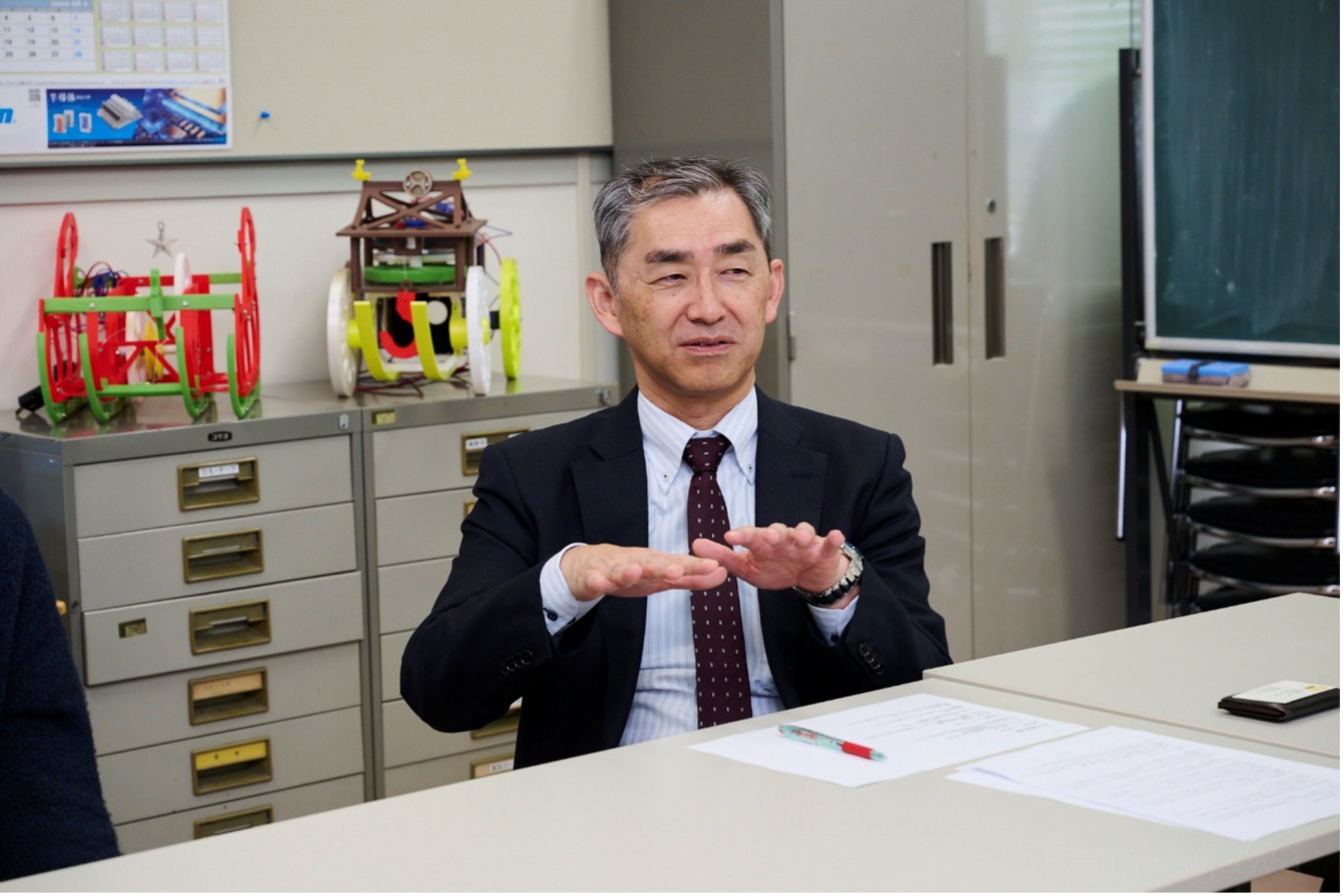

黒瀬先生:みんな、入学当初から「これって何ですか?」と興味津々で見ています。4年生になって初めて自分で使うようになると、「こんなこともできるのか」と驚いているようです。CADで作ったものをLasermeister 100Aで打ち出し、ワイヤー放電加工機も導入したことで自分の作品に適用できるようになったので、出来上がったものを見ながら「すごくかっこいいな」と感動していますよ。溶接の授業も行っているので、Lasermeister 100Aでの造形はイメージしやすいようです。

仕上りの速さも好評ですね。設定して早ければ1時間ほど、大きなものや複雑なものでも次の日には出来上がり、しかもほぼミスもない。これは、課題提出や研究発表までの時間が限られている学生にとって、非常にうれしい話です。樹脂プリンターの場合は剥がれてしまったり、そもそも失敗して再挑戦したりといったことが多々ありますが、Lasermeister 100Aは成功率が非常に高く、その点も学生にとっては魅力なのでしょう。

ニコンには教育現場の相談役や指南役として、ネットワークのハブ的存在となることを期待

──貴重なご意見、ありがとうございました。最後に、ものづくりの未来を担う教育現場から見たニコンや光加工機について、ご意見・ご要望をお聞かせください。

黒瀬先生:Lasermeister 100Aはとてもコンパクトで、教育現場というスペースやコストが限られる環境において、最適な装置だと思います。授業時間内や卒業までという時間的な制約がある中、加工速度にも優れたLasermeister 100Aは、タイムパフォーマンスの点から見ても、非常にありがたい装置です。こういった製品を作っていただいたことに本当に感謝しています。埼玉県行田市に設立されたニコンさんの新しい研究所(Nikon AM Technology Center Japan)もご紹介いただき、先日見学してきました。ニコンさんと光加工機の未来に、我々、教育現場も多いに注目しています。

現在、5軸機構付きのLaseremeister 102A Proの導入申請をしている最中ですが、ニコンさんからは新しい装置や技術に関する情報をいろいろとご提供いただき、とても助かっています。これからも教育現場の相談役や指南役として、ニコンさんにはネットワークのハブのような存在になっていただき、いろいろとご指導いただけるとありがたいです。